2025年4月25日,在汽车消费趋势洞察大会上,北斗智联科技有限公司(简称:北斗智联)副总裁项锋发表主题演讲,深入剖析整车多域融合技术趋势下的机遇与挑战。他指出,当前技术突破带来诸多创新空间,一是算力集中化,域控制器支持跨域协同,降低硬件冗余;二是数据价值释放,多域数据融合推动AI算法优化和个性化服务;三是SOA架构普及,服务化架构支持功能灵活部署和OTA升级。用户体验提升方面,多域联动实现“人-车-环境”深度交互;此外还有个性化服务,通过数据融合提供健康监测、情感交互等增值功能。

项锋进一步提出,当前车企商业模式正在重构,一方面,车企从“一次性卖车”转向“软件订阅+服务”;另一方面,跨行业联盟如车企+芯片商+互联网公司共建开放平台。2030年全球汽车软件市场规模将超万亿,多域融合相关技术占比将超65%。

项锋 | 北斗智联副总裁

以下为演讲内容整理:

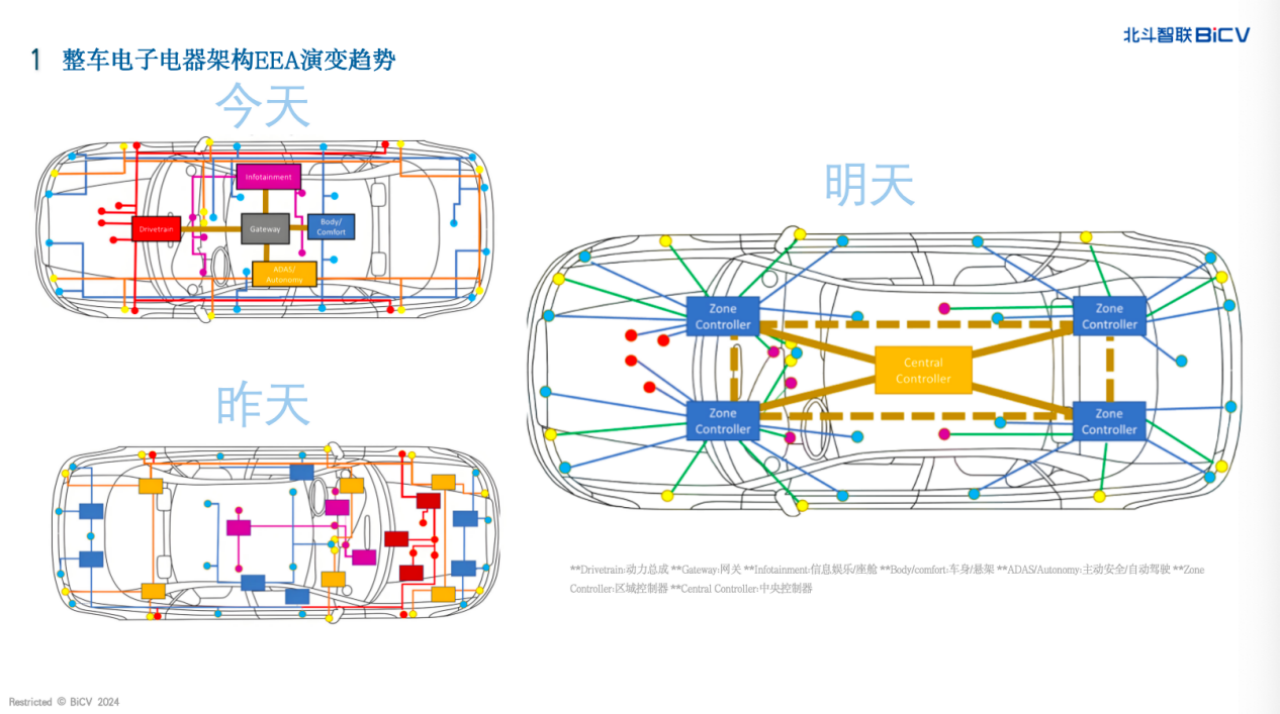

整车电子电气架构的演变

这一历程可大致划分为三个阶段:过去、现在与未来。过去,整车采用分布式架构,结构较为繁杂;如今,随着功能的融合,逐渐形成了座舱、智驾与车控等功能域,其中车控涵盖传统的车身、底盘与动力系统;未来,多域融合的架构将成为主流,其特点是算力集中、功能分布,就像行业内讨论的那样,整车电子电气架构可能会演变成类似大号手机的形态。

图源:北斗智联

具体来看,在这一演变过程中,电源配置和数据管理是两个关键主线。从电源管理方面来说,传统燃油车主要使用 12V电源,部分会达到 24V。进入新能源时代,48V电源开始出现,甚至现在已经有 400V、800V的高电压充电技术应用。这种从低电压到高电压的转变,无疑给电源管理带来了更大的挑战。在数据管理方面,早期使用 CAN、LIN、FlexRay 等技术,数据传输速率较低,一般在 125KB 到 1兆之间。而目前,车载通讯速率已经有了大幅提升,部分甚至达到 8GB。

综合来看,从分布式架构到域融合架构,其发展目标是实现更高效的通讯和数据管理。这一过程中,还有一些显著变化。例如,车辆线束长度方面,早期燃油车整车线束长度一般在 5 公里左右,而如今量产的特斯拉 Model 3,线束长度仅为 1.2 公里。软件升级方式也发生了巨大改变,在传统燃油车的分布式时代,软件升级主要通过 OBD(车载自诊断系统) 进行手动的部分升级,而现在和未来,OTA(空中下载技术)以及 FF(其他快速迭代技术)等将实现更高效的软件快速迭代升级。同时,电源管理也从原先的集中式管理向分布式管理转变,这对从低压到高压的精准供电管理提出了更高要求。

为了帮助大家更好地理解整车电子电气架构的演变,我将介绍两个具有代表性的架构案例。第一个是极氪的 PMA 架构。2010 年吉利收购沃尔沃后,深入学习沃尔沃的 SPA 平台,并融入对中国市场消费场景的理解,在此基础上衍生出了领克的 CMA 平台,进而发展出了极氪的 PMA 平台。从架构图中可以看出,PMA 架构已经从分布式走向了集中化的多域融合。它通过一个 CC 中心进行数据管理,并连接左翼和右翼两个区域控制器,分别控制车身、底盘和动力等功能。另一个典型案例是华为的 CDC、MDC、VDC 三个主控域架构。其中,CDC 负责座舱,MDC 负责智能驾驶,VDC 负责车身底盘动力。该架构在目前的量产车型中已得到充分验证,其优势和可靠性得到了市场的认可。

多域融合市场的现状与前景

了解完整车电子电气架构的演变历史后,我们再来探讨一下在多域整车电子电气架构多域融合的背景下,市场容量的情况。我所展示的数据来源于DeepSeek,是基于 EVTank、高盛和长安汽车的数据整理所得。从 2024 年到 2030 年,全球汽车产量预计从 8900 万辆增长到 1 亿辆,全球销量从 8800 万辆增长到 9900 万辆;而中国汽车销量预计从 3000 万辆增长到 3500 万辆,中国新能源汽车销量则从 1200 万辆增长到 2000 万辆。通过这些数据可以看出:未来五年,中国汽车销量的增长率远超全球,全球汽车总量增速较慢,而中国汽车销量的大幅增长将在全球汽车销售市场中占据更大份额。这也解释了为什么近年来许多国内主机厂纷纷拓展海外市场。此外,根据麦肯锡的数据,从 2023 年到 2030 年,整车控制器在整车中的占比将从不到 25% 增长到接近 70%。结合前面的整车销量数据初步估算,未来五年多域融合领域将为汽车行业带来至少万亿规模的市场。

接下来,我们分析一下在多域融合趋势下所面临的机遇与挑战。先来看机遇方面:一是技术突破带来的创新空间。算力集中化使得像华为的 MDC、英伟达的 DRIVE 等域控制器能够支持跨域协同,有效降低硬件冗余;多域数据融合,如驾驶行为数据与座舱交互数据的融合,推动了 AI 算法的优化,为用户提供更个性化的服务;SOA(面向服务的架构)架构的普及,使功能部署更加灵活,支持 OTA 升级,提升了系统的可扩展性和维护性。二是用户体验的提升。多域联动实现了场景化智能,比如自动驾驶与座舱娱乐的无缝切换,让 “人 - 车 - 环境” 实现深度交互;通过数据融合,车辆能够提供健康监测、情感交互等增值功能,就像蔚来的 NOMI,为用户带来了更智能、更人性化的体验。三是商业模式的重构。汽车行业的商业模式正从传统的 “一次性卖车”向 “软件订阅 + 服务”转变,例如特斯拉的 FSD、小鹏的 XNGP 等;同时,跨行业联盟不断涌现,车企与芯片商、互联网公司等合作共建开放平台,如小米的 CarIoT等,拓展了产业发展空间。四是巨大的市场潜力。预计到 2030 年,全球汽车软件市场规模将超万亿,多域融合相关技术的占比将超过 65% ,这为行业发展提供了广阔的市场前景。

多域融合趋势下的机遇和挑战

当然,多域融合趋势也带来了诸多挑战。其一,技术整合难度高。近年来,座舱领域率先展开激烈竞争,随后自动驾驶领域也进入充分竞争阶段。目前,自动驾驶行业已逐渐步入竞争后期。接下来,车身车控、中央计算单元、区域控制器等领域也将面临激烈竞争。不同功能域对实时性和安全性的要求差异巨大,例如座舱的功能安全等级一般为 QM 到最高 ASIL-B,而自动驾驶和车控车身底盘部分大多要求达到 B级甚至 D级,这使得技术整合面临很大困难。其二,标准与生态不统一。行业内技术路线呈现碎片化状态,各车企发展策略不同,有些车企选择自研,有些则选择联合开发;同时,跨域通信协议,如 SOME/IP、DDS 等,尚未形成统一的行业标准,这增加了系统集成和协同的难度。其三,安全与可靠性风险。集中式架构扩大了网络攻击面,远程 OTA 漏洞等安全问题日益凸显;此外,功能安全方面,ISO 26262 标准需要更好地适配多域融合场景,例如智能驾驶系统与底盘控制的冗余设计,以确保系统的可靠性和安全性。其四,成本与供应链压力。域控制器的开发成本远远高于传统 ECU,例如小鹏的 X - EEA 3.0 开发投入超过 10 亿元;同时,传统 Tier 1 供应商(如博世、大陆)与科技公司(如华为、大疆)在供应链中的竞争愈发激烈,给供应链管理带来了挑战。

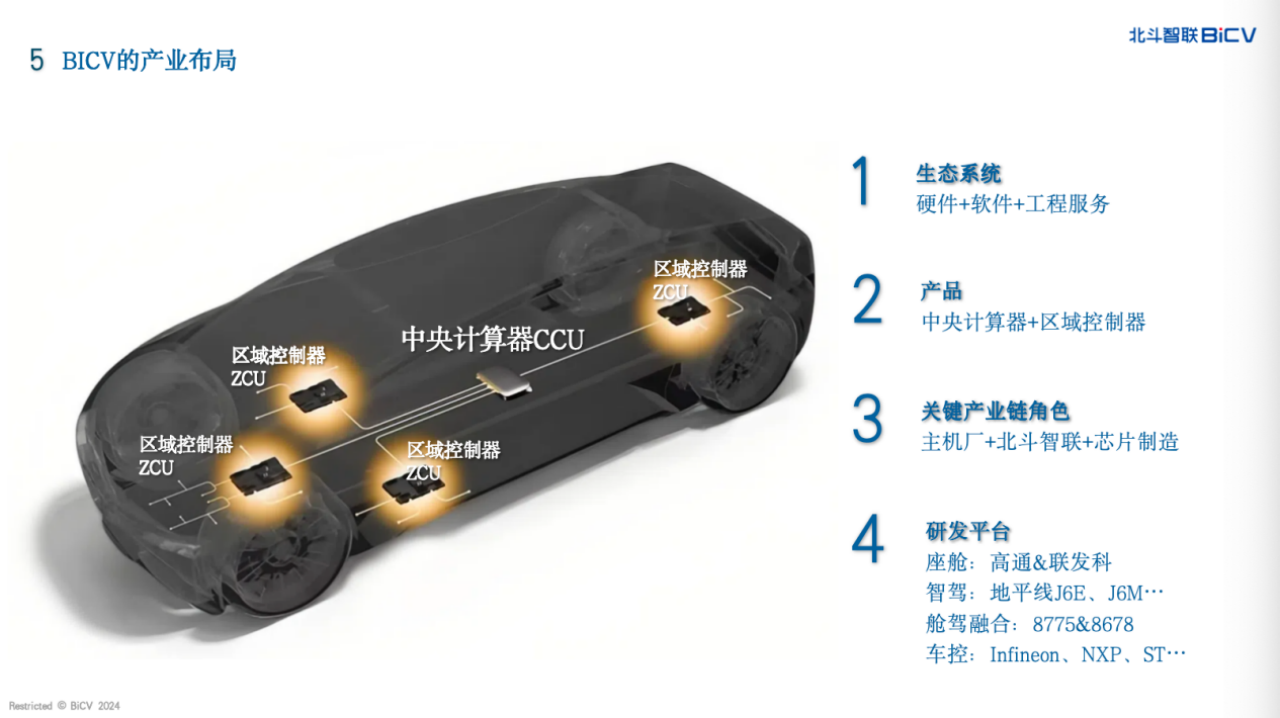

最后,介绍一下北斗智联在多域融合趋势下的应对策略和产品布局。我们可以用 “1234” 来概括:“一生态”是打造硬件、软件与工程服务相结合的共赢生态系统。在当前新的汽车行业时代背景下,生态系统对于企业发展至关重要,我们希望通过构建生态,实现各方共同发展。“二产品”是丰富产品布局。除了常规的座舱和自动驾驶产品,我们还将重点布局中央计算单元和区域控制器两个系列的车控产品,以满足市场多样化的需求。“三绑定”是明确并做好三个关键产业链角色。

图源:北斗智联

作为 Tier 1 供应商,我们与主机厂、芯片制造原厂紧密合作,将这三个产业链关键角色紧密捆绑,共同推动产业发展。在 SDV时代,芯片对于整车的定义起着关键作用,因此我们十分重视与芯片制造原厂的合作。“四平台”是聚焦四大研发平台。我们将在座舱、智驾、舱驾融合和车控这四大研发平台上持续发力,不断提升技术实力,完善产品布局,以适应多域融合的发展趋势。

(以上内容来自北斗智联BICV副总裁项锋于2025年4月25日在汽车消费趋势洞察大会发表的《整车多域融合趋势下的机遇与挑战》主题演讲。)